前回ゲーミングキーボードHyperX Alloy Origins Coreについての紹介記事を書きましたが、最終的には結局タンスの奥に眠らせてしまい、また新しいゲーミングキーボードに手を出してしまいましたよ~、という所で終わりました。

前回の記事は以下↓

前回の記事のラストでもほのめかしておりましたが、タイトルにもある通り新たに手を出したゲーミングキーボードはSteelSeries社から発売されているApex Proになります。テンキーレスじゃない方のね。

Apex Proを衝動買いしてしまった理由

まずは以下のスペック表を御覧ください。

スペック表なんてどうでもいいという方はそのまま次の見出しをお読み下さい。

| 製品名 | Apex Pro JP |

| キースイッチ | OmniPoint スイッチ QX2 Red メカニカルスイッチ |

| バックライト | RGB |

| オンボード フラッシュメモリ |

5プロファイル |

| 接続タイプ | Type-A × 2 (電源、USBパススルーポート用) |

| アンチゴースト | 100%アンチゴースト |

| キーロールオーバー | Nキーロールオーバー |

| 押下圧 | 45cN |

| 触覚 | リニア |

| アクチュエーション ポイント |

OmniPoint スイッチ:0.4mm ~ 3.6mm QX2 Red メカニカルスイッチ:2.0mm |

| キーストローク | 4.0mm |

| キースイッチの耐久性 | 1億回 |

| 応答速度(入力遅延) | 最短0.7ms |

| ポーリングレート | 1000Hz |

| 重量 | 2.14 lbs (約970g) |

| 本体サイズ | 436.7 × 139.2 × 40.3mm (W × D × H) |

| その他 | |

| 発売日 | 2019年10月4日 |

| 価格帯 | ¥26,000~¥30,000 |

アクチュエーションポイントを0.4mm ~ 3.6mm の間で変更可能

本キーボードに搭載されているOmniPointスイッチには磁気ホール効果センサーが実装されており、これによって従来のメカニカルキーボードではありえなかったアクチュエーションポイント(以下AP)の変更が可能となっています。

ゲーミングキーボードの中でも特にゲーマー向けな物に採用されている軸は基本的にAPの浅い軸であり、代表的なものとしては銀軸が挙げられます。

銀軸が採用されているキーボードはゲーミング自体には向いているものの、文章入力にはあまり向いておらず、ゲームと文章入力どちらも頻繁に行う人にとっては、用途によってキーボードを使い分ける必要がありました。

そんな中、AP変更可能なApex Pro が発売された事で、実質このキーボード1本さえあれば、どんな用途にでも対応できてしまうわけです。

しかもAPの幅が0.4mm~3.6mmの間ですから、従来まで反応速度が速いと言われていた銀軸スイッチ(1.2mm)よりも圧倒的に浅くする事が可能であり、物理的な反応速度の大幅な向上が可能となっています。

もちろん逆に底打ちスレスレまで作動点を深くする事もできるため、ゲーム中や文章入力中に頻繁に使用しないキーの誤爆を防ぐ事だってできてしまいます。

応答速度が従来のメカニカル式に比べて圧倒的に高速

APの変更が容易であり、かの銀軸スイッチの作動点よりも圧倒的に浅くすることができるOmniPoint スイッチですが、それよりももっと重要なポイントはキースイッチの応答速度です。

応答速度とは、キースイッチがAPに到達してから、パソコン側が“キーが入力された”と判定するまでの時間の事です。入力遅延とも言いかえる事ができますね。

従来のゲーミングキーボードでは応答速度に関する項目はあまり重要視されておらず、ただただ物理的にAPを浅くした軸を開発し、キーボードに搭載する事で“反応速度最速”を謳っていたわけです。

しかしAPを浅くして物理的な反応速度を向上させる事はできても、パソコン側にキーが入力されるまでの応答時間を短くする試みはほとんど為されてきませんでした。(一部応答速度の改善を試みたゲーミングキーボードも存在していますが、Apex Proほどではないのでここでは紹介しません。)

以下にSteelSeriesの公式サイトから引用した比較画像を載せておきます(クリックで拡大)。

画像引用元:https://jp.steelseries.com/gaming-keyboards/apex-pro

OmniPontスイッチで使われている磁気ホール効果センサーにより、従来のメカニカルスイッチでは必ず発生していた入力遅延が大幅に改善されています。

この図を見る限り、従来型のキースイッチでは最短で5~6msの入力遅延が必ず発生していた事が理解できます。

これは有名なCHERRY MX製スイッチに限らず、似たような仕組みで組み立てられている他社製のキースイッチでさえ同じような入力遅延が必ず発生しています。

何故従来型キースイッチだと必ず最短5~6msの入力遅延が発生してしまうのかについては「キースイッチ デバウンス」で検索していただくと知見が得られるかと思いますので、本記事では詳しく説明しません。

OmniPontスイッチでは従来型のキースイッチのように内部に入力を検知するための金属接点を有しておらず、その代わりに磁石の仕組みを応用することで入力遅延が最短0.7msと大幅に改善する事に成功しています。

反応・応答速度共に有利なら音ゲーでも有利になるのか気になった

今までブログ内で一度もカミングアウトした事がありませんでしたが、僕は割とガチの音ゲーマー(自称)です(笑)

よくプレイするのはLR2、osu!mania、DJMAX RESPECT V等の、所謂beatmania IIDX(通称弐寺)系の音ゲーになります。

昔は家でPS2起動して弐寺ばっかりやっていた時期があり、たまにゲーセンにも足を運んでプレイする事もありましたが、今ではもっぱらPC音ゲー勢してます。

少し前まではHyperX Alloy Origins Coreを使って息抜きに音ゲーをプレイしていました。

僕は割とハイスコアを狙ってプレイするスタイルであるため、赤軸のようにスッとキーを押し込めるタイプのキーボードは音ゲーと相性がいいな~と感じつつスコア詰めてたりしました。

そんな中で、もっと値段の高いゲーミングキーボードだったらよりハイスコアを狙いやすくなるんじゃないかと考え、色々調べている内にApex Proの存在を知ったわけです。

初めてSteelSeriesの公式サイトで製品スペックを確認した時、今までのメカニカルキーボードは全て入力遅延が発生していた事を知り、衝撃を受けました。

HyperX Alloy Origins Coreで採用されているHyperX Redスイッチは2019年に出たばかりの新しいものなんですが、キーの入力を検知する仕組みは昔から存在しているCHERRY MX製スイッチと全く同じであるため、間違いなくデバウンスによる入力遅延が発生している事になります(HyperX Redスイッチのデバウンス時間に関する情報は見つけられませんでした)。

そこで僕は、デバウンスによる入力遅延の影響を極力減らす事ができれば、osu!maniaなどの判定の厳しい音ゲーにおいてよりハイスコアを狙いやすくなるのではないかと考え、即購入に踏み切ったわけです。

Apex Pro を使ってosu!maniaをプレイしてみた結果

ここからはosu!maniaをApex Proでプレイしてみた感触、結果等について書いていこうと思います。

弐寺系の音ゲーをプレイした事の無い人にとって専門用語のオンパレードになってしまうので、こいつ何言ってるのか分からない、気持ち悪い、などと思った方は読まずにブラウザバックを推奨しておきます(笑)

低難易度曲のスコアが著しく向上した

osu!maniaのジャスト判定は±16msの範囲内です。

これはbeatmania IIDX シリーズのJUST GREAT判定(±20ms)よりも厳しいので、光らせようとしてもそう簡単にはいかず、しょっちゅう黄ばみまくります。

以下はHyperX Alloy Origins Coreを使用していた時に出したAiAe[NM]の最高スコアになります(クリックで拡大)。

2020年1月27日に出したスコアになります。

弐寺より判定が厳しく、そしてこの譜面数で15落ち出せた時はかなり自分でもビビった事を覚えています。これ以上スコア詰めるのはもう無理だろうな、と思ったほどです。

トッププレイヤーは理論値とか出してて理解できませんけどね!!(笑)

これに対し、Apex Proを使用してスコア粘着しまくった結果として出た事故べストが以下です。

2020年4月23日に出したスコアになります。

※専用ソフトウェアでキースイッチのAPを3(1.0mm相当)にし、かつ静音化リング(厚さ1.5mm)を2つ装着した上でのプレイ結果です。

なんとまさかの4落ちです。出した直後は笑いが堪えきれなかったほどです。決して3ヶ月の間にスコア力アップのために練習しまくっていたわけではありません。

この後も粘着しまくった結果、これ以上のスコア更新は無理でしたが、割と1桁落ち以内まで到達する事が何度かありました。

HyperX Alloy Origins Coreでは何度プレイしても15落ちから更新できなかったので、Apex ProのOmniPointスイッチの精度の良さには驚きました。

なんと言いますか、ミスって黄ばんでしまった時、ほんのわずかに早く押してしまって黄ばんだのか、わずかに遅く押してしまってそうなったのかがなんとなく分かるんですよね。

そのため、黄ばんでしまった後の修正が従来型のメカニカルキースイッチよりも容易な感じがありました。

HyperX Alloy Origins Coreでプレイしていた時は、どうしても納得できないような不可解な黄ばみ方をする事が割とありました。

おそらく従来型のメカニカルキースイッチではデバウンス時間が必ず5~6ms以上発生してしまうため、毎回同じタイミングでキーを叩いているつもりであっても、入力遅延のズレによってジャスト判定以内に収まらなくなることがあるためではないかと考えています。

osu!maniaのようにジャスト判定が±16ms以内しか無いような音ゲーにおいて、OmniPointスイッチが搭載されたApex Proを用いてプレイすると、明らかに判定において有利になった実感を得る事ができました。

追記:2021年7月に Wooting Two LE を使用しての AiAe[NM] 日本人初理論値達成済。

高難易度曲ではあまりスコアに差が出なかった

低難易度譜面はタイピングのリズムを取りやすいため、キーボードの入力遅延の違いによる効果を割とはっきり実感する事ができました。

しかし高難易度曲になってくると、キーボードの入力遅延よりも自分自身のスキル自体が重要になってくるため、Apex Proを使っているからと言ってトッププレイヤーに勝てるようになるなんて事はありません。

Apex Proを音ゲーで使用してみて分かった事

APが浅いほど有利になるわけではなかった

フォートナイトやApex LegendsなどのTPS・FPSにおいて相手よりコンマ何秒でも素早く立ち回りたい場合、APを0.4mmに設定してプレイする意味は大きいです。

しかし音ゲーにおいては作動点が浅ければ浅いほど有利かと言うとそんな事はありませんでした。

僕の場合、osu!maniaで最もタイミングが取りやすいと感じた作動点は1.0mm (ソフトウェアでの設定3相当)でした。

0.4mmだとむしろ自分の思っているタイミングよりもキー入力が少し早くなってしまい、結果としてスコア力の減少に繋がってしまいました。

そのため音ゲー勢がApex Proを使用する場合、自分に最も合ったAPを先に探し出す必要があります。

Apex Proにおいて個人的に気になった点

ここからはApex Proを使っていて気になった点、不満点などを挙げていきます。

全キーOmniPointスイッチではない

僕はこのキーボードを初めて知った時、スペック表の細部をよく確認もせずに衝動買いしてしまいました。

そのため、キーボードが届いた当初は全てのキーがOmniPointスイッチだと思い込んでおりました←

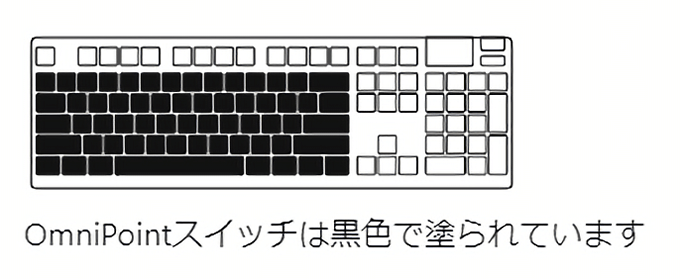

実はOmniPointスイッチが搭載されているのは以下の部分だけなのです。

画像引用元:https://jp.steelseries.com/gaming-keyboards/apex-pro

これに後で気づいた時、ちょっとガッカリしてしまいました。

黒色で塗られている箇所以外は全てQX2 Redメカニカルスイッチが搭載されています。

スイッチの名前からも分かる通り、CHERRY MX赤軸スイッチと同じような特性のキースイッチになります。ちなみにテンキーレス版の方も同じ箇所のみ対応しており、それ以外はQX2 Redスイッチです。

全キーOmniPointスイッチだと思い込んで購入してしまっている人は僕だけではないようでして、YouTube等でApex Proの紹介動画を色々見ていると、軸が今までのと違って最速なんですよ~等と説明しながらQX2軸の搭載されている矢印キーのキーキャップを取り外してる人なんかも居ました。

他にもESCキー部分を取り外して赤軸なのを見て混乱している人も居ましたね。あれ? Apex Proなのに軸が赤いんだけど!? これってApex 7 じゃないはずだよね? みたいな(笑)

ご覧のように、OmniPointスイッチは白軸であり、QX2Redスイッチは赤軸です。

このことから、全キーAP変更する事は不可能な仕様となっています。

このような仕様になってしまった原因としては、おそらくOmniPointスイッチ自体にかなりのコストが掛かっており、全キー搭載するよりもゲームによく使う部分のみ搭載する事でコストを抑えたのだと思います。

確かにFPSゲーマー等、テンキーを使う事がまず考えられないような層の人達にとってはこれで十分かもしれません。

しかし僕のようにPCで音ゲーをプレイするような人達にとっては、全キーOmniPointスイッチでない事が致命的になる場合があります。

僕の場合、音ゲーをプレイする際はテンキー部分にキーを割り当てる事があります。

osu!maniaであればOmniPointスイッチに対応している部分のみで十分事足りますが、DJMAX RESPECT Vのような音ゲーではテンキー部分がキー配置で役に立ったりします。

しかしApex Proは上に載せた図の通り、テンキー部分は全てQX2 Redスイッチなわけです。

せっかく自分にとってプレイしやすいAPに設定したとしても、テンキー部分は従来型のメカニカル式なのでデバウンス遅延が起こってしまうし、APも2.0mm固定なので、左右の手で判定に狂いが生じてしまう事になります。

もちろん軸の種類が違うので押し心地も若干異なっています。(キーを押し下げた時の感触が、OmniPointスイッチではヌルヌル。QX2 Redスイッチでは若干ザラザラ、かつOmniPointスイッチより軽めな感じ)

このため、音ゲーでテンキー部分を多用する人にはApex Proをお勧めする事はできません。

僕自身もこのような仕様に早く気づいていれば購入を見送ったかもしれないと思うと、ちょっと勿体ないことをしたなと思います。まあ全てはスペック表を隅々まで確認しなかったのが悪いんですけど(笑)

リセットポイントがAPと同じ位置になる

リセットポイントとは、キースイッチを離した際に“キーが離された”とパソコン側が認識する深さ(浅さ)です。

この位置がAPと同じになってしまう仕様のため、FPSなどのゲームでキースイッチを底打ちした状態から素早く離して次の動作に繋げたい場合に不利になる可能性があります。

そして音ゲーにおいては、判定の厳しいosu!mania等のゲームでは致命的な問題です。

何故ならosu!maniaにはロングノーツと呼ばれる、キースイッチを押しっぱなしにする事で捌く譜面が存在するのですが、実はこの譜面、キーを押し込んだタイミングだけでなく離す時のタイミングも重要なんです。

つまりキーを押し込むタイミングと離すタイミング両方ともバッチリじゃないとジャスト判定にならない仕様なのです。

アクチュエーションポイントとリセットポイントが同じ位置という仕様であれば、APを浅めに設定する事でロングノーツの入りに関してはタイミングを合わせやすくなる一方、離すタイミングはロングノーツの見かけ上の終点に対して若干早めないといけなくなります。

その結果、通常の乱打譜面は光りやすくなる一方、ロングノーツだけ無駄に光らなくなると言った現象が起きてしまいます。

だからと言ってAPを深めに設定してしまうと、通常の乱打譜面やロングノーツの入りのタイミングを合わせづらくなります。

理想としてはAP1.0mm、リセットポイント3.0mm と言った設定が可能であればいいんですが、残念ながらここまで融通を効かせる機能は無いようです。

対策としては静音化リングを用いてキーストロークを短くする事で、物理的に底打ち状態からリセットポイントまでの距離を短くする事が挙げられます(この対策をした上でAiAe[NM] 4落ちを達成しています)。

APを10段階でしか設定できない

OmniPointスイッチはAPを0.4~3.6mm の間で調整可能である事が謳われています。

確かにそれは事実であるのですが、なんと10段階でしか設定できない仕様です。

しかもAPの位置をミリメートル単位で表記する事ができず、何故か段階表記です。(1~10まで。数字が小さいほど浅く、大きいほど深い。1段階毎に0.3mm変更可能。)

このあたりはもうちょっと分かりやすくするために、せめてミリメートル単位で表記して欲しかったのと、0.1mm刻みで調整できるようにして欲しかったと思いました。

全面フルアルミボディーではない

以前使っていたHyperX Alloy Origins Coreは、キーボード筐体が全てアルミで構成されており、堅牢さ、高級さ加減が半端ない一品でした。

初めて購入した高級キーボードがそのような仕様であったため、今回購入したApex Proに関しても同じような感じで期待しておりました。

しかし実物は全面アルミではなく、まさかの裏面のみプラスチック素材でした。

OmniPointスイッチがやはりコスト掛かり過ぎなのか、別の所でコストダウンの跡が見られますね。

2万5千円以上するキーボードなのに全面アルミじゃないとは、ちょっとガッカリしてしまいました。

それだけHyperX Alloy Origins Core自体が値段の割に優れた製品だったのでしょう。

最初に大当たりを引いたせいで自分の中の高級キーボードのハードルが上がりすぎてしまったのかもしれませんね。

ケーブルがごつい&脱着式でない

これは購入する前から分かってた事なので不満点に挙げるのはどうかと思いましたが、一応挙げておきます。

ケーブルが脱着式だと机の掃除が格段にしやすくなるので地味に嬉しい機能なんですが、Apex ProにはUSBパススルーポートが実装されている関係でケーブルがどうしてもごつくなってしまい、着脱する事も不可能です。

もちろん太くてごついせいでケーブルの取り回しも一苦労します。

普段使っている時は特に気にはならないものの、机の掃除をしたいと思った時に簡単にキーボードを移動できないので、ちょっとだけ面倒だなと感じる事があります。

一応ケーブル配線を整えるための溝が裏面にあり、左出し・真ん中出し・右出しを選択できるので、セッティング次第ではあまり問題ないかもしれませんが・・・・・個人的にはどうも気になってしまう所です。

キーキャップが安っぽい

おそらくOmniPointスイッチのコスト高すぎ問題の解決策の一つでしょうが、キーキャップがなんか安っぽいプラスチック素材なんですよね。

キープラーで引き抜いた際、普通に表面に傷が付いてしまいます。

有名どころのガジェット系YouTuberが動画内でApex Proを紹介している動画を見た時はキーキャップも含めて全体的に高級そうな印象を受けたのですが、それは単に撮影機材そのものが良いせいなんでしょうね。

実物では安っぽい見た目のするガジェットって、ウン十万円もするような高性能カメラで撮影すると非常に質感が良さそうな感じに撮れてしまうんですよ(笑)

そんな感じで、Apex Proのキーキャップって実物で見るとそんなに高級そうな感じではないんです。

せっかく2万5千円以上するのに、結構目立つ所でコストダウンを図ってしまっているのがなんだかな~って思ってしまいます。

キースイッチが少しぐらつく

以前まで使用していたHyperX Alloy Origins Coreの方がキースイッチのぐらつき感が少なく、非常に安定した押し心地でした。

それに対してOmniPointスイッチ&QX2Redスイッチは割とぐらつく感じがあり、そのぐらつきのせいでタイピングミスが誘発される事が割と多くありました。

慣れてからはそんなに気にならなくなりましたが、HyperXのキーボードから乗り換えようと思っている方は、最初は違和感を感じてしまうと思います。

好みの問題と言われてしまえばそれまでですけどね。

一応比較動画載せておきます(上がAlloy Origins Core、下がApex Proになります。)

↓↓↓

キーを強めに叩くとバネの金属音がする

HyperX Alloy Origins Coreを使っていた時は一切感じなかったのですが、Apex Proではキーボードを強めに叩くと少しバネの金属音が反響します。

特に底打ち状態からスッと指を離した時にバネの『コ~ン・・・』という音が響いてくるので、それがちょっと気になりました。

とは言っても普段はヘッドホンを付けてYouTube動画の編集とかしているのでそんなに気になる事はありませんが、たまにヘッドホンを外して作業する時なんかは打鍵した時のバネの反響音が耳障りだなと感じる事があります。

最初はキースイッチが不良品なハズレでも引いちゃったんだろうかと思ってしまいましたが、基本メカニカルキーボードというのは、ある程度バネの反響音がするのは仕方がない事だそうです。

初メカニカルキーボードがAlloy Origins Coreだった僕からすると、キーボードを打鍵した時に金属音がするなんて思ってもいなかったので、そう考えると金属音がほぼ皆無なHyperX Red スイッチって完成度高かったんだな~と改めて理解できました。

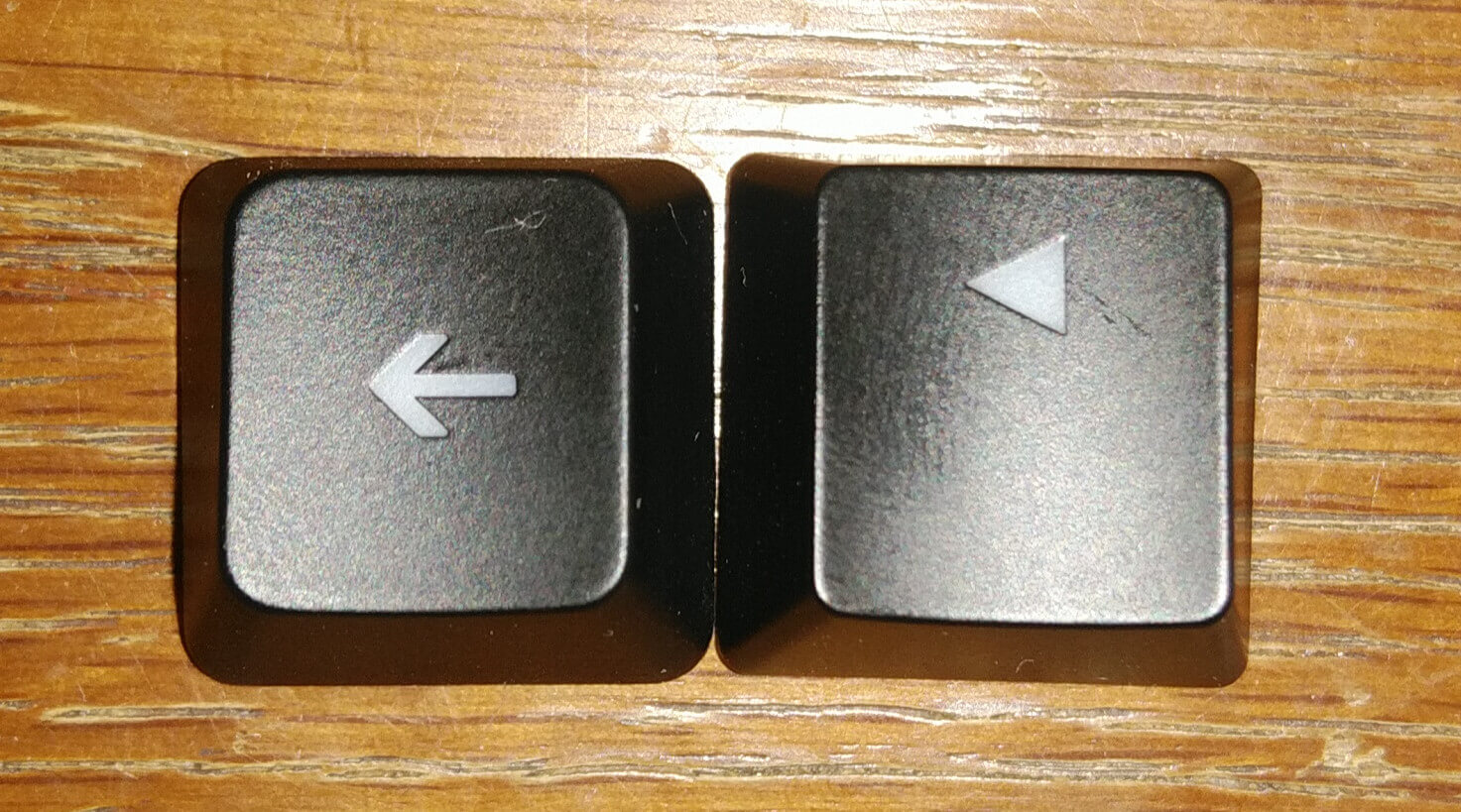

キーキャップの縦幅がHyperXのものより1mm程度狭い

左がApex Pro、右がHyperX Alloy Origins Core のキーキャップになります。(クリックで拡大できます。ホコリが付いてて汚らしいのは申し訳ございませんw)

Apex Proで使われているキーキャップの縦幅は、HyperX Alloy Origins Coreで使われているものよりも1mm程度狭いです。そのわずかな差のせいか知りませんが、最初はキーが若干小さく感じて打ちにくいな~っと思った事がありました。

これも慣れてからは気にならなくなりましたが、キーキャップの大きさを気にする人は注意が必要かもしれません。

どうしても大きさが気になる人はキーキャップだけでも他のものに交換とかした方がいいかもしれませんね。

まとめ

もう少し値段が高くなっても良かったので、全キーOmniPointスイッチ、ダブルショットPBT製キーキャップ搭載、APとリセットポイントの変更可、0.1mm単位で調整可、全面フルアルミボディ、脱着可能ケーブル搭載・・・・・といった仕様だと文句の付け所が無かったんですがね。

ちょっと欲張りすぎですかね??(笑)

とまあ、本来はFPS等で威力を発揮するキーボードなので他のブロガーさん達もFPSを基準にしたレビューをされている所が多いのですが、今回は音ゲーをよくプレイする人の視点でレビューをさせて頂きました。

他のApex Proを紹介しているブログ等ではまず考えられないくらいディスりまくった感じになってしまいました。

しかし、ゲーム時と普段使い時とでAPを自動で好みの位置に変更できる機能が超便利すぎることと、現状存在するゲーミングキーボードの中では最強スペックといった点から、総合的にはAlloy Origins Coreよりも使いやすいなとは感じています。

![AiAe[NM] HyperX Alloy Origins Coreでの自己ベスト](https://yutori-insotsu.net/wp-content/uploads/2020/05/AiAeNM-HyperX-Alloy-Origins-Core.jpg)

![AiAe[NM] Apex Proでの自己ベスト](https://yutori-insotsu.net/wp-content/uploads/2020/05/AiAeNM-Apex-Pro.jpg)

コメント

はじめまして。

当ブログを見て衝撃を感じてApexProTKL(有線)を即買いさせて頂いた者です。

目的としては同じくosumania(4k)での使用です。aiae4落ちに強い憧れがあります。

(元はFilcoのピンク軸で40落ちでした。)

しかしApexProは現在最新のアップデートでアクチュエーションが0.1-4.0に。更にラピッドトリガー搭載となりました。

これが嬉しい反面、悩みの種になっています。

この記事を参考にするなら、LN処理するうえにあたってラピトリに甘えた方がいいのかなと思ったのですが、底打ちくらいのアクチュエーションにしてしまうとラピトリの旨味半減な気がしてですね。

だからといってラピトリ幅を狭め過ぎるとLNを押してる誤差まで拾ってコンボ切ってくれちゃうものですから、ラピトリの存在意義に頭悩ませているところです。

ラピトリが本領発揮するのはきっと高難度なんでしょう…と思うのですが。

筆者さんでしたら、現環境でどのような設定にされるのかお聞きしたくコメントさせて頂きました。

ご興味あればお返事のほどお待ちしております。

まさかこんな古い記事を読んで頂きありがとうございます。

実は2021年には Wooting Two LE を使用しての AiAe [4K]NM 理論値達成済なので、ApexPro の4落ちはさすがに情報が古すぎました。

最近は音ゲーをプレイする事が大分減ってきましたが、いつのまにかApexProもラピトリ搭載されてたんですね。

Wooting Two LE を入手後、ApexPro は知り合いにあげてしまったので今は手元に無いのですが、実は入力遅延や精度に関しては Wooting Two LE(HE) の方が良好な結果が出ているという検証結果が

海外サイトのRTINGS.comで出ていたりします。

https://www.rtings.com/keyboard/reviews/wooting/two-he

https://www.rtings.com/keyboard/reviews/steelseries/apex-pro-tkl-2023

上記のレビューによると、Wooting Two HE における単発キー入力遅延は 1.9ms らしく、ApexPro TKL に関しては 3.8ms 遅延しているみたいです。

また、音ゲーでハイスコアを目指す為には入力遅延の少なさだけでなく、入力遅延のバラつきも極力抑えられていた方が有利なので、実は遅延のバラつき具合でも Wooting Two HE の方が勝っているみたいですね。

Wooting Two HE の入力遅延標準偏差:±0.4 ms

ApexPro TKL の入力遅延標準偏差:±0.6 ms

ApexPro は入力遅延最速を謳っている割には実測で Wooting に負けているようなので、osu!mania の低難易度曲でスコアを狙うなら Wooting の方が有利だと思います。

理論値達成した時は AP1.5mm、ラピトリ1.0mm、タキオンモードONに設定していたと思います。ラピトリは狭くし過ぎるとほんの少しの指の返しでLN切ったりするので個人的に0.8mm未満はあまりオススメはしません。高難易度曲に関しては入力遅延云々よりも本人のプレイスキルの方が重要ですね。今更ですが、参考になれば幸いです。

<<2021年当時のプレイ環境>>

ディスプレイ:Gigacrystaの144Hz対応FHDモニター

キーボード:Wooting Two LE

CPU:Ryzen 5 3600

GPU:3060Ti、垂直同期オフ